はじめに

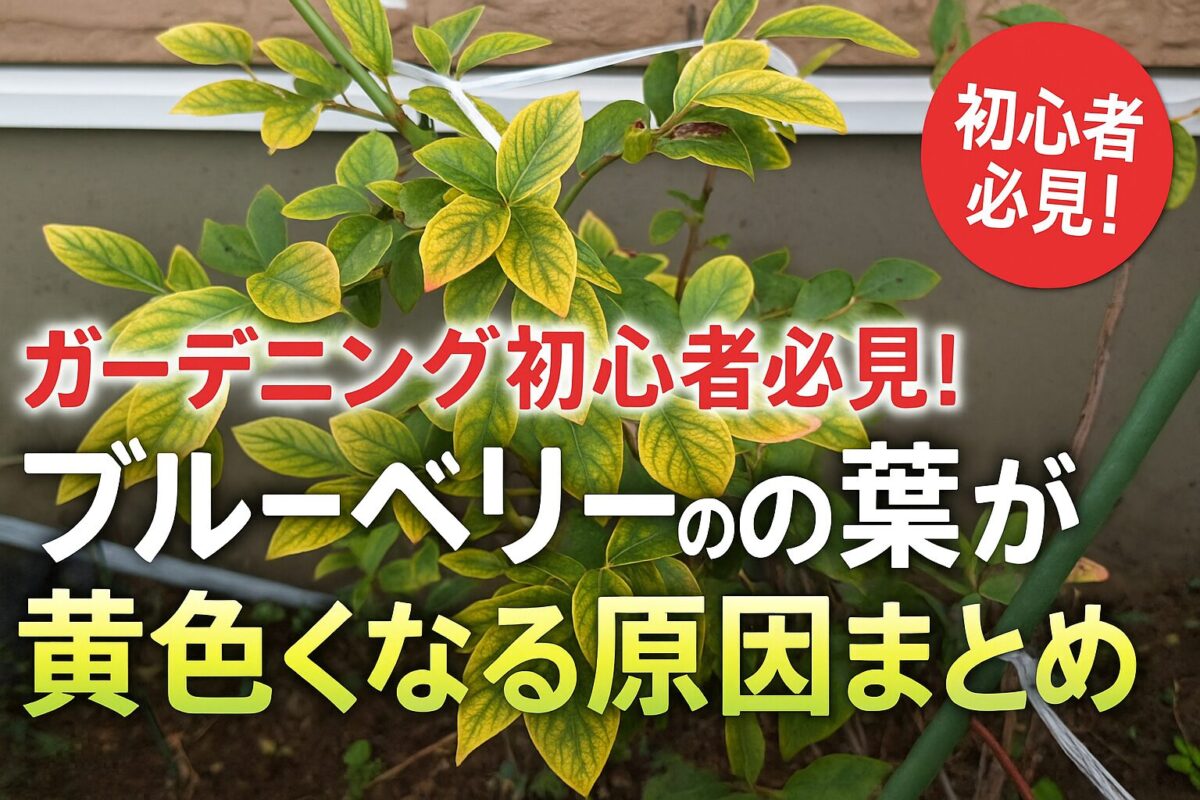

ブルーベリーを育てていると、葉が黄色や白くなり、緑色が抜け葉脈が浮き出る症状が出ることがあります。

ブルーベリーは、土壌酸度が中性や弱アルカリ性に傾くと、根から必要な栄養を吸収できなくなります。

放置すると段々弱り、やがて枯れてしまいます。

今回は、筆者が実際におこなった対策についてご紹介します。

少しでも、お役に立てれば幸いです。

ブルーべリーの適正土壌酸度とは

土壌がどの程度酸性かアルカリ性かを示す指標で、通常PH値で表します。

PH値は0~14までの数値で表わされ、数値が小さいと酸性で大きくなるほどアルカリ性になります。

中性は7くらいで、ほとんどの植物はPH値

酸度が6~7で健全に育ちます。

ブルーベリーは、どのくらいのPH値で健全に育つことができるのでしょうか?

答えは、PH値4.3~5.3。

かなり低いPH値で、野菜と同じ感覚で栽培すると健全に育つことができなくなるので注意しましょう。

ブルーベリーの育ちが悪い

PH値4.3~5.3で健全に育ちますが、中性やアルカリ性になる原因は以下の3つです。

- 水道水で水やりをしている

- 中性、アルカリ性の肥料を施している

- 石灰をまく

詳しくは過去の記事で紹介しているので参考にしてください。

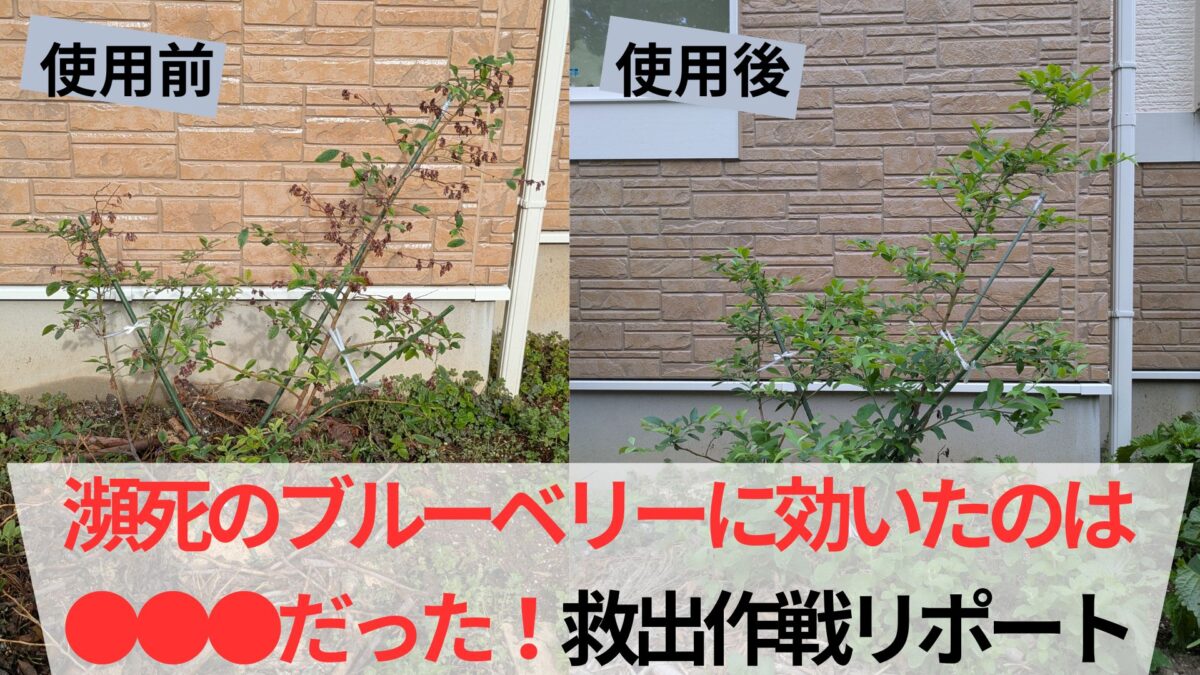

我が家のブルーベリー

2024年8月3日

2024年3月に植え付けたブルーべリーに異変が起こりました。

葉が黄色くなっています。

調べてみると、クロロシス(葉の黄化現象)という症状のようです。

光合成に必要な栄養素であるマグネシウムが不足していることや、土壌酸度がアルカリ性に傾くことで発症するようです。

早速、“マグァンプK”(マグネシウムを多く含む肥料)を購入。

まず、コンパニオンプランツのミントが育ちすぎて養分を奪っている様子もあるため、見える範囲のミントを8割ほど抜きました。

“マグァンプK”を株元にばら撒き、酸性のピートモスに水を吸い込ませ、マルチング。

元気になるのを祈るばかりです。

2024年 8月30日

ミントは激しく成長しますが、ブルーベリーは元気がないままです。

再度、ミントを抜き取り“マグァンプK”の追肥をおこないます。

ミントがすべて吸収している感じがしてきますが、ブルーベリーにも届いているはずです。

2024年 12月7日

ブルーベリーの葉は黄色から緑になることはないまま紅葉してしまいました。

来年の春に期待ですね。

2025年 3月2日

ブルーベリーの土(25L)とピートモス(50L)を一袋購入し、2等分してから、根の周りの土に混ぜ込みました。

栄養の補充と土壌を酸性に変えることが狙いです。

2025年5月10日

ブルーベリーのつぼみが付いている枝がすぐに枯れてしまいました。

葉っぱはクロロシスの症状がでたままで止まりません。

再度、クロロシスの改善方法を調べてみると、硫黄粉で酸性土壌になることがわかってきました。

過去記事のリンクを貼っておきます。

早速、硫黄粉を購入し1.5握りほどを樹冠範囲に軽く置いていきます。

硫黄粉は固まっている場合があるので、つぶして粉上にしていきます。

5cm位の深さを目安に、土に軽くまぜあわせます。

そして、マルチングをおこないます。

硫黄粉は微生物が分解することで土壌を酸性にしていくため、微生物が住みやすい環境を整える必要があります。

適度な水分、空気、温度をキープするためマルチングをおこないます。

筆者は、もみ殻を下地にして枯葉と枯れ枝で覆いました。

2025年5月17日

つぼみが枯れてしまった枝部分を切り落としました。

2025年6月6日

右側に植えているラビットアイ系(品種名:フィフブルー)は新葉が次々に芽吹き初めてクロロシスの症状が改善しています。

左側に植えているラビットアイ系(品種名:タハヘ)は新葉が芽吹いていますが、若干緑色が薄い感じがします。

硫黄粉が効きだすのは微生物の発酵する時間もあるため、1カ月ほどで、元気を取り戻し始めました。

もう一つの効果として、枯れ枝でマルチングをすると適度にミントの成長を抑制できるため、ミントが育ちすぎず全体的にバランスが取れた感じがしました。

2025年6月7日

左側に植えているラビットアイ系(品種名:タハヘ)の葉が緑色になりません。

もしかしたら酸度が下がりきっていない可能性があるため、追加で硫黄粉を与えてみます。

これから梅雨に入るため、土に浸透していくことで元気になることを期待したいと思います。

まとめ

ブルーベリーの葉が黄色くなる「クロロシス」は、土壌の酸度(pH)が適正範囲から外れていることが主な原因でした。

特に、pH値が中性〜アルカリ性に傾くと、必要な栄養が吸収されにくくなり、葉が白っぽく変色する症状が出ます。

筆者のブルーベリー栽培では、以下のような対策を行いました。

結果

• “フィフブルー”は、新葉が次々に芽吹きクロロシスが改善。

• “タハヘ”は、改善までに時間がかかっているが、継続的な酸度調整で回復の兆しあり。

- マグァンプKの施肥:マグネシウム補給で栄養サポート

- ピートモスの追加:酸性土壌に戻すための改良材

- ミントの除去:競合する植物を取り除き、養分の分散を防止

- 硫黄粉の使用:土壌を酸性に戻す最も効果的な手段

- マルチング:もみ殻や枯葉で土壌環境(温度・水分)を安定化しミントを少し抑制

最後に

ブルーベリーは「酸性土壌を好む植物」。

もし葉が黄色くなったら、まずはpH値を疑い、土壌の酸度を見直すことが大切です。

対策はすぐに効果が出るとは限りませんが、焦らず、土壌環境を少しずつ整えることで、確実に元気を取り戻していきます。

今後も追加レポートしますので、チェックしてもらえたら嬉しいです。

今回使用した硫黄粉

3kgサイズはこちら

20kgサイズはこちら