~ジャガイモとアガサの魅力的な関係~

はじめに

雑草で知られているアカザをジャガイモと混植すると、ジャガイモの病気予防や害虫被害が少なくなるのはご存じでしょうか。このような栽培方法は、草生栽培と言われ、作物以外の草を生やし栽培する農法で、他の雑草の侵入を抑制する効果もあります。

今回は、そんなジャガイモとアガサの混植について記事にします。

- 家庭菜園を始めたい初心者の方

- ジャガイモを育てている、または育てたい方

- 雑草を有効利用したい方

- コンパニオンプランツに興味がある方

- 有機栽培に興味がある方

- 混植することでの効能を知りたい方

- 混植する方法を知りたい方

アカザとは

アカザはヒユ科で、ホウレンソウと同じ分類の植物です。新芽の赤いのがアカザで、白いのがシロザと呼ばれていて草丈は2mほどに成長します。

日本全国に生育する雑草で、日当たりが良い河原や畑、道端などに生えているのでよく目にする植物ではないでしょうか。昔は、食用として食べられていたようで、湯がいて食べるとホウレンソウと同じような味がするようです。ただし、人によっては食後に日に当たると『アカザ日光アレルギー性皮膚炎』を発症する場合があるので大量に食べたり、常食しないように注意が必要です。

効能

ジャガイモとアカザを一緒に育てることで、生育促進、病気予防、害虫忌避といった多くのメリットが得られます。初心者の方にも分かりやすく、それぞれの効果についてご紹介します。

生育促進

アカザの特徴である「直根性の根」と「地表を覆う広い葉」により、次のような効果が期待できます。

土壌環境の改善:

直根性の根が土壌を深く耕すことで、ジャガイモの根も育ちやすくなります。

地表を保湿:

アカザの葉が地表を覆うことで水分が蒸発しにくくなり、ジャガイモが健やかに育つ環境が整います。

病気予防

アカザの働きがジャガイモを病気から守ります。

アカザの葉をアブラムシが吸汁することでウイルスが無毒化され、無害なアブラムシがジャガイモに移るため病気のリスクが減少します。

泥跳ね防止:

アカザの葉が地表を覆うことで、泥が跳ねにくくなり、ジャガイモに発生しやすい疫病を予防します。

ウイルス病の抑制:

ジャガイモはアブラムシによるウイルス病にかかりやすいですが、アカザがそれを軽減します。

害虫忌避

アカザの特性が害虫の侵入を防ぎます。

テントウムシダマシの忌避:

ジャガイモを好むこの害虫は、アカザに含まれるシュウ酸を嫌うため、畑から遠ざける効果があります。

その他のポイント

アカザは「吸肥力」が高く、通常は早めに取り除くべき雑草とされていますが、ジャガイモとの混植では頼れるパートナーになります。ただし、アガサは生命力が強いため過剰に広がらないように管理が必要となります。

栽培方法

栽培方法について解説します。

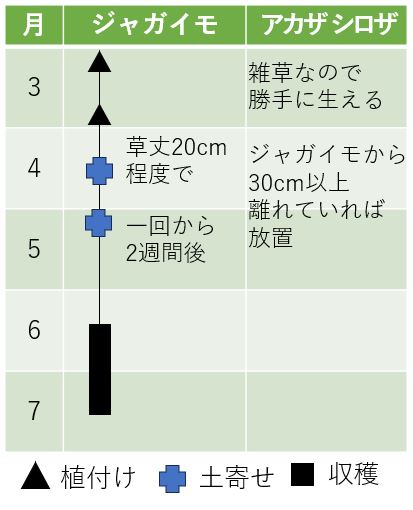

栽培カレンダー

品種

ジャガイモは何の品種でも大丈夫です。

おすすめ品種と特徴(春植え)

| 品種 | 特徴 |

|---|---|

| 1 男爵 | 日本で最もポピュラーな品種で、初心者にも育てやすい定番です。 特徴:粉質でホクホクとした食感。 用途:コロッケ、マッシュポテト、ポテトサラダなど。 ポイント:煮崩れしやすいので、煮物では注意が必要です。 |

| 2 メークイン | 煮物やシチューにぴったりの品種です。 特徴:粘質で滑らかな食感。楕円形で皮がむきやすい。 用途:肉じゃが、カレー、シチューなど煮崩れを避けたい料理に最適。 ポイント:成長が早く、収穫量も多いので家庭菜園向き。 |

| 3 きたあかり | 甘みが強く、ホクホク感が楽しめる品種。 特徴:粉質で鮮やかな黄色の果肉が特徴的。 用途:じゃがバター、ポテトフライ、ポタージュスープなど。 ポイント:糖度が高く、調理後の甘さが際立ちます。 |

| 4 インカのめざめ | 珍しい高級品種で、小ぶりながら風味豊か。 特徴:クリーミーで甘みのある味わい。果肉が黄色く、栗のような風味。 用途:シンプルな塩茹でやサラダ、グラタンがおすすめ。 ポイント:栽培に手間がかかりますが、その味は格別です。 |

土づくり

3週間前に土を耕しておきます。

やせた土地でなければ堆肥や元肥は施さなくてOK。アルカリ性土壌ではそうか病を発症するので、石灰の入れすぎには注意しましょう。

種まき・植付け

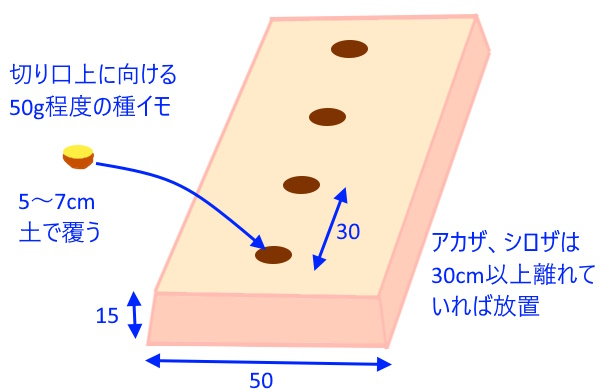

ジャガイモは40~60g程度の大きさに縦に切り分けます。(切り口が横長になる)

注意点:切り口は湿ったままだと土に触れると菌に侵されるため、数日乾かすか、草木灰を付けて菌の侵入を防ぎます。

植付けの際は、ジャガイモの切り口を上にして逆さ上します。通常は根を上に向けて植え付けますが、芽を下に向けることで弱い芽は淘汰され強い芽のみ生き残るため、後に芽かきをする必要がありません。また、ほどよいストレスを与えることで病害虫や気候の変化に強くなります。

アカザ、またはシロザは土を動かすと勝手に生えてくるので、ジャガイモから30cm以上離れていればそのまま残します。

追肥

必要ありません。

土寄せと管理

ジャガイモの土寄せは、草丈20cm程でおこないます。1回目の土寄せから2週間後、再び土寄せします。

アガサは放置しておくとグングン高く育つので、草丈10cm程度に刈りこみ、切り取った部分は畝に敷き草マルチにします。

収穫

ジャガイモの地上部分が枯れたら、晴れた日の午前中にほりあげ、よく乾かします。収穫した残骸は、そのまま放置すると、テントウムシダマシの産卵場所になり、他のナス科植物に多大な被害を与える可能性があるため、土に埋めてしまいましょう。

保菅

ジャガイモの収穫後、4,5個づつ新聞紙で包み、暗所の涼しい所においておくと長く保管することができます。

応用編

応用として、雑草のギシギシを利用することもできます。ギシギシは葉が大きいため土の保湿をおこなってくれることや、テントウムシダマシの天敵であるハチやハエの住みかになるためアカザと合わせて混植してもよいですよ。

終わりに

ジャガイモとアカザの混植は、自然の力を活かした栽培方法で、成長促進、病気予防、害虫忌避といった多くのメリットが得られる素晴らしい組み合わせです。この方法は、初心者でも取り組みやすく、健康的で美味しいジャガイモを育てる第一歩となります。

ぜひ、今回ご紹介した栽培のポイントを参考にして、自分だけの家庭菜園に挑戦してみてください。植物たちの相性や自然の仕組みを学びながら、実りの喜びを感じられるはずです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

少しでも参考になってもらえると嬉しいです。

参考文献

有機・無農薬のおいしい野菜づくり

筆者が有機栽培をする きっかけになった本です。各野菜の栽培方法から始まり、有機栽培の基礎として土づくりの方法・たい肥やぼかし肥料の作り方・コンパニオンプランツなども掲載。思わず何度も読み返してしまう一冊です。

コンパニオンプランツの野菜づくり

沢山の植え合わせが記載されている「コンパニオンプランツ」の決定版です。木嶋利男先生の解説がわかりやすく、マネしたくなる技術が詰まっています。

基礎的なことはあまり記載されていないので、野菜づくりの応用編という感じです。何回読み返したかわかりません。オススメです。

農薬に頼らない病害虫対策

科目別 & 野菜別で、病害虫対策が記載されています。写真もふんだんに使われていてトラブル時に調べるのに重宝します。手元に置いておきたい一冊です。