ニンニク栽培にちょっとした工夫を加えるだけで、驚くほど元気に育つ方法をご存じですか?

今回ご紹介するのは、マメ科植物「クリムゾンクローバー」との混植。

見た目の美しさだけでなく、土を豊かにし、害虫を遠ざけ、益虫を呼び寄せてくれる優れたコンパニオンプランツです。

畑の健康を守りながら、ニンニクの生育もグンとよくなる──そんな一石二鳥の混植テクニックを、栽培のコツや効果とともに詳しく解説します。

- 家庭菜園でニンニクを育ててみたい初心者の方

- コンパニオンプランツ(混植)に興味がある方

- 害虫対策に自然な方法を取り入れたい方

- 畑の景観づくりと機能性を両立したい方

- 春や秋の菜園計画を立てるヒントが欲しい方

- 土づくりや混植の組み合わせ例を知りたい方

効能

生育促進、害虫忌避、さらなる効能について

生育促進

クリムゾンクローバーはマメ科の植物です。

マメ科の根は、根粒菌という菌が共生していて空気中の窒素を固定する働きがあり、根粒菌のネットワークを作ります。

そして、ニンニクが肥大するために必要なリン酸の吸収をサポートしてくれます。

害虫忌避

クリムゾンクローバーはバンカープランツとして機能します。

※バンカープランツとは害虫のおとりになる植物のことです。

クリムゾンクローバーの葉は虫が隠れやすいため住みかとするため色々な虫が集まります。

まずは、アブラムシなどの害虫が集まります。

すると、アブラムシを捕食するためにテントウムシやクモなどの益虫が現れてきます。

この益虫たちは、隣に植えたニンニクのアブラムシも捕食してくれます。

また、クリムゾンクローバーはストロベリートーチと呼ばれ、紅色のきれいな花を咲かせます。

じつは畑に彩りを与えてくれるだけではなく、ある害虫を引き寄せてくれます。

それは、アザミウマという虫で、ニンニクの至る所を吸汁する厄介者です。

アザミウマは花に入り込む性質があるのでクリムゾンクローバーの花に引き寄せられるためニンニクの被害が抑えられます。

さらなる効能

ニンニクは独特の香りがありますが、元となる成分はアリシンという化合物。

アリシンには、強い殺菌効果がありハダニやネズミ、モグラを遠ざけてくれる効果があります。

また、ニンニクの根には抗生物質を出す微生物が共生しており土壌を殺菌します。

この効果により、土壌内のウィルスや連作の原因菌を減らすことがでるため、後作のナス科やウリ科の野菜が育てやすくなります。

栽培方法

カレンダー

品種

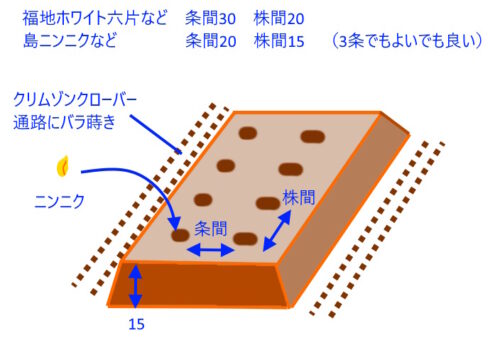

ニンニクは寒冷地向きと暖地向きがあるため、地域の気候に合わせた種球を選ぶことが重要です。

寒い地域で暖地向きを育ててもうまく育ちませんし、その逆も同じなので注意するようにしましょう。

寒冷地向きの代表的な品種は、青森県で栽培されている福地ホワイト六片(ふくちほわいとろっぺん)です。

「六片」という名前が付いていますが、必ず6片に分かれているわけではありません。

冬の寒い時期に、葉の成長は止まりますが、地中ではじっくり養分を貯えるため肉質が詰まっていて、一片が大きく育ちます。

一方、暖地向きの代表的な品種は、島ニンニクや上海早生(しゃんはいわせ)です。

鱗片の数は12~20個ほどで、球は小さいですが、とう立ちしやすいため、「ニンニクの芽」の収穫が楽しめます。

葉ニンニクとして早めに収穫して炒め物などしても美味しいです。

クリムゾンクローバーは特に品種を選びません。

通販で少量の種ニンニクを購入するならメルカリが購入しやすいのでオススメです。

クリムゾンクローバーは緑肥用のもは種量が多いのでオススメです。

メルカリはこちらから↓↓

土づくり

土づくりは1カ月前から始めます。

畑を耕したら、以下を1週間ごとにすき込みます。

① 完熟たい肥2.5kg/m2

② 有機石灰 150g/m2

③ ぼかし肥料、または鶏ふん250g/m2

完熟たい肥は牛ふんを使うと、硫黄が含まれているためニンニクと非常に相性が良いです。

種まき・植え付け

ニンニクを植え付ける際は、とがった方を上えに向けて、ニンニクの高さの2倍ほどの深さに植え付けます。

土壌を乾燥させたくないので、もみ殻や刈った雑草を敷くようにします。

クリムゾンクローバーは花が咲くころに急激に育ち、ニンニクの葉が日光に当たらず成長不良をおこすので通路で育てます。

種まきをする際は、ばら蒔きして軽く土を混ぜておきましょう。

管理

秋、ニンニクの成長が悪い時は、条間にぼかし肥料を施します。

冬は成長が止まり、春になると再開。

脇芽が出る場合は、残す方を手で押さえながら引き抜きましょう。

収穫

2月~3月中旬は葉ニンニクが収穫できます。

葉ニンニクは、根から抜き取って収穫するため、ニンニクとして収穫はできなくなります。

日本ではなじみがありませんが、中華料理では一般的に使われている食材です。

葉物野菜なので日持ちはしませんが、ニンニク臭が抑えられており、栄養価も豊富なのでお試しあれ。

続いて、3月中旬~4月はとう立ちの時期です。

続々と花芽がでるので花が咲く前に、ニンニクの芽として刈り取って収穫します。こちらは一般的ですね。

最後にニンニクの収穫です。ニンニクは畝全体を見渡し、2/3ほど枯れていたら収穫しましょう。

完全に枯れていると鱗茎(りんけい)が割れて保存性がおちるので、迷ったときは試し堀りして確かめてみましょう。

ニンニクを長期保存する場合は、天日干しでしっかり乾燥させ、葉を縛って風通しの良い所に吊るして保存します。

会員数5万人突破

昔を思い出して模型をつくろう!!

最後に

ニンニクとクリムゾンクローバーの混植は、単なる彩りや見た目だけでなく、生育促進や害虫対策、土壌改良まで、多くのメリットをもたらしてくれます。

しかも、お互いの特性を活かし合うことで、農薬や化学肥料に頼らずとも健やかな野菜づくりが実現できます。

自然の力を味方につけるこの方法、ぜひご自身の畑でも取り入れてみてください。

手間をかけたぶん、きっと収穫の喜びもひとしおです。

最後までご覧頂きありがとうございます。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

参考文献

野菜が良く育つ コンパニオンプランツの極意

著者:竹内孝功

コンパニオンプランツの効果を最大限に引き出すには、「相性」「距離」「タイミング」の3つの要素が鍵となります。これらのポイントを、イラストをふんだんに活用してわかりやすく解説しています。特に、空間図解を用いたイラストは視覚的に非常に理解しやすく、初心者でもすぐに実践できる内容となっています。ぜひ手に取ってご覧ください!

有機・無農薬のおいしい野菜づくり

筆者が有機栽培をする きっかけになった本です。各野菜の栽培方法から始まり、

有機栽培の基礎として土づくりの方法・たい肥やぼかし肥料の作り方・コンパニオンプランツなども掲載。

思わず何度も読み返してしまう一冊です。

自分の畑がある生活を送りませんか?

隙間時間にアンケートでお小遣い稼ぎしませんか?