はじめに

家庭菜園を始めたばかりの方でも、簡単にできる「コンパニオンプランツ」をご存じですか?

今回は、トウモロコシとツルありインゲンを一緒に育てることで得られる嬉しい効果をご紹介します! 生育促進や害虫対策、さらに限られたスペースを有効活用できるこの組み合わせは、初心者の方にもおすすめです。

栽培のコツやポイントを分かりやすく解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

こんな方に読んでもらいたい

- トウモロコシやツルありインゲンの栽培に挑戦してみたい方

- コンパニオンプランツに興味がある方

- 害虫対策に悩んでいる方

- 栽培エリアを効率的に使いたい方

- 有機栽培に興味がある方

- 混植することでの効能を知りたい方

- 混植する方法を知りたい方

効能

トウモロコシ と ツルありインゲン の混植は、生育促進・害虫忌避・空間利用に効果があります。

生育促進

インゲンはマメ科に属しているため、根に根粒菌という菌が共生します。

この菌は、空気中の窒素を土壌に固定。基本的にはエダマメの生育に用いられますが、一部が根から分離されたり、排出物として放出されることで土壌に流れ、土が肥大化します。

インゲンと混載することにより根粒菌は、トウモロコシの根にもつくようになり、リン酸分やミネラルなどを集めて供給してくれるようになります。

害虫忌避

トウモロコシが成長すると、茎の一番上に「雄穂(ゆうずい)」と呼ばれる部分が出てきます。これは花粉を出す部分で、ここに害虫の「アワノメイガ」が引き寄せられ集まります。アワノメイガは葉や茎に卵を産み、幼虫がふ化するとトウモロコシの中に入り込んで食べてしまいます。いったん入り込むと駆除が難しくなるので、できるだけ寄せ付けないことが大切です。

そこでオススメが、ツルありインゲンと一緒に植える(混植する)ことです。

ツルありインゲンは、害虫を引き寄せる雄穂までツルが伸びるため、忌避効果は他の植物より高いのが特徴です。

一方で、ツルありインゲンも「フキノメイガ」に狙われますが、トウモロコシを混植すると寄り付きにくくなります。

つまり、トウモロコシとツルありインゲンをを一緒に育てることで、お互いの害虫を遠ざける効果があります。 ただし、「完全に防げるわけではない」ので、他の対策も組み合わせましょう。

空間利用

トウモロコシの隣にツルありインゲンを植えると、インゲンがトウモロコシを支柱代わりにして絡みつきながら育ちます。同じ面積で2種類の野菜を収穫できるため、家庭菜園などで広いスペースが確保できない方にとって特に有効な方法です。

栽培方法

栽培方法について解説します。

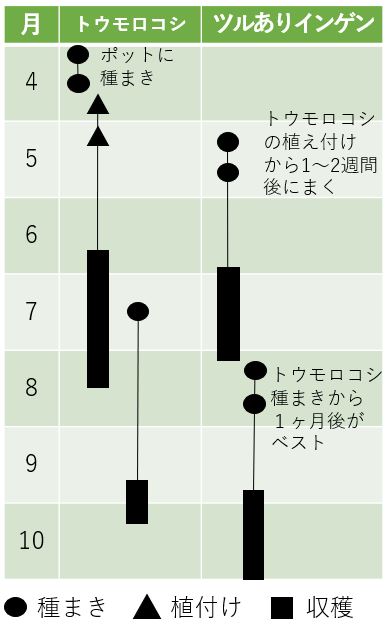

栽培カレンダー

温暖地の栽培カレンダーになります。

トウモロコシ

- 品種

-

倒れにくいゴールドラッシュ

- メーカー

-

サカタのタネ

- 選んだ理由

-

種まき時期は4月上旬なので若干遅いが、他の品種と比較して根の量が圧倒的に多く強風に強く、ツルありインゲンの支柱として非常に適している。秋取り可能なためアワノメイガの被害を受けにくいのも◎。

エダマメ

- 品種

-

王湖

- メーカー

-

サカタのタネ

- 選んだ理由

-

収穫までの期間が55日と早くトウモロコシの栽培期間と合わせやすい。秋とりが可能な品種で、トウモロコシの栽培期間と合わせやすい。

根が多く倒れにくいのでツルありインゲンの支柱に最適

トウモロコシの栽培時期に合わせやすく秋どり可能品種

品種

トウモロコシは、ツルありインゲンが絡みつくため重みがかかります。そのため、根が多く倒れにくい品種を選びましょう。また、スイートコーン品種と、ポップコーン品種と合わせてまくと受粉時に交雑して味が落ちるので注意しましょう。

トウモロコシの品種

スイートコーン

人間が食べておいしいと感じるように改良された品種で、甘みが強いのが特徴。

ポップコーン

こちらも良く知られた品種。爆裂種で、外皮が固いので加熱すると中の水蒸気が膨らみい爆発する。

デントコーン

家畜のえさ。工業で燃料に使用される。

フリントコーン

こちらも家畜のえさ。工業で燃料に使用される。

ワキシ―コーン

もちトウモロコシで、甘みが少ないが湯がいて食べるともっちりとした食感になる。

ツルありインゲンは特に品種を選びませんが、トウモロコシの栽培期間に近い品種を選ぶと、畝を次の野菜にスムーズに引き継げます。

土づくり

土づくりは種まき、植付けの3週間前からおこないます。畝全体に完熟たい肥を3kg/m3、水はけの悪い土にはもみ殻を適量すき込みます。1週間ほど寝かせ微生物が活性化したところで有機石灰を100g/m3すき込みます。さらに1週間寝かせ、畝の外側付近にぼかし肥料150g/m3ほどすき込みます。

種まき・植付け

トウモロコシの春植えの場合は、茎の一番上に雄穂(ゆうずい)が開くと害虫のアワノメイガを引き寄せてしまうため、8~10本のうち受粉のため1本だけ残し、それ以外は切り落とします。よって、それを考慮したポット数にしましょう。

トウモロコシはポットに3~5粒の種をまき育苗します。種を複数個まくことで発芽率を上げることができるためです。トウモロコシを春植えする際は寒さに弱いので、ビニールなどで囲い保温するようにしましょう。秋植えは直まきでも問題ありませんが鳥に食べられないように、寒冷紗などで保護します。

草丈10~20cmになるころ1本に間引きます。間引きは根を痛めないように株元をハサミで切りましょう。

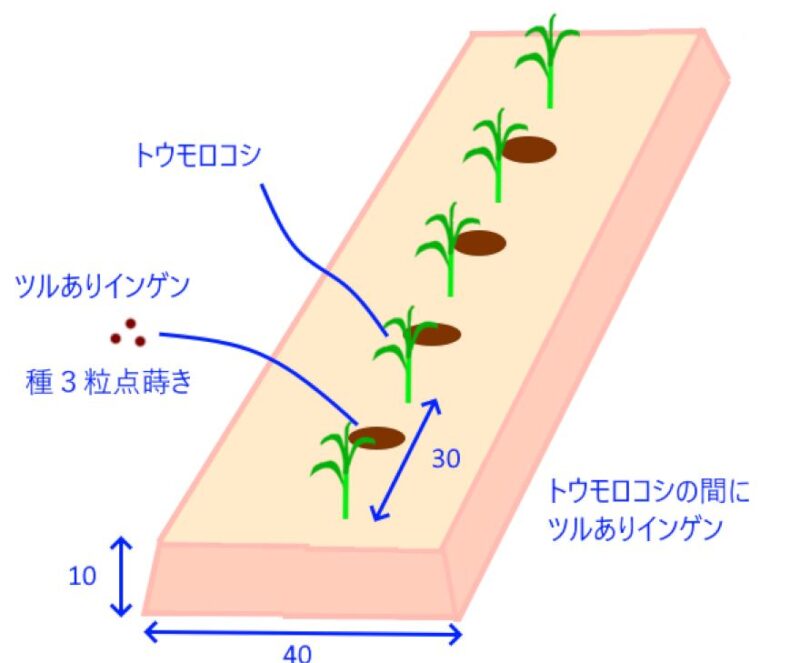

4月下旬~5月上旬、トウモロコシの本葉が4枚になったころ、植え付けをおこないます。その後、1週間~2週間後にツルありインゲンの種まきをおこないます。種は深さ2cmに3粒を点蒔きします。インゲンの種も鳥に狙われるので注意しましょう。

秋とりトウモロコシの場合は、種まきをしてから1ヶ月後にツルありインゲンの種まきをおこないます。

間引き

ツルありインゲンが発芽し、本葉が開くころに2本立ちに間引きます。2本立ちで育てると株同士が協力し合うため病害虫に強くなります。

追肥

必要なし

肥料を与えすぎると、ツルありインゲンが繁殖しすぎてトウモロコシの光合成を阻害してしまいます。また、莢が付かないツルぼけになるので注意しましょう。

土寄せ

トウモロコシは株元に枝根がでてきたら土寄せをおこないます。脇芽はカットすると株が倒れやすくなるため、そのまま残しておきます。

管理

トウモロコシは、一株に雌穂が1~3本でてきますが、大きく育てるためには基本的には一番上の1本以外は早めに取り除きます。このとき、幹を痛めないように丁寧に取り除きましょう。取り除いた雌穂はヤングコーンとして食べることができます。樹勢の強い株の場合は、2果取りができることもある様です。

先に述べたように、トウモロコシは雄穂が出てくるとアワノメイガが寄ってくるため、8~10本中1本以外は切り落としましょう。雌穂から絹糸(白い糸のようなもの)がでてきたら、残りの雄穂を切り取って、受粉をおこないます。受粉がうまくいかないと中の実が歯抜けになることがあります。

トウモロコシは収穫までの間、雌穂は虫や鳥、獣に狙われるため網を張りましょう。ツルありインゲンの場合は雌穂に直接網をかけるタイプを選びましょう。トウモロコシ全体を網で覆う物もありますが、ツルありインゲンが網に絡みつき、網がはずせなくなりツルを切らないと収穫ができなくなってしまうためです。

雌穂に被せるタイプはこちらです

ツルありインゲンは雄穂に達したところで摘芯します。その後、脇芽が出てくるので次々に莢が付き始めます。

収穫

トウモロコシの絹糸が茶色く枯れたようになったら収穫の合図です。「倒れにくいゴールドラッシュ」は種まきから90日が収穫目安ですが、気温が高いほど実が熟するのが早くなります。

トウモロコシは朝いちばんでに収穫しましょう。

なぜなら、昼に光合成した養分を糖分に変えます。そして、夜になると糖分を実に貯える働きをするため朝が一番甘くなるのです。

ツルありインゲンは若どりを心がけましょう。

若どりを心がける理由3点

- 熟したまま置いておくと莢が固くなり食感が悪くなるため

- 株に負担をかけてしまい収量が減るため

- 重くなりトウモロコシの幹に負担をかけるため

栽培要点のまとめ

- 土づくり:種まきの3週間前から準備し、有機肥料を活用

- 種まき・植え付け:トウモロコシを先に植え、1~2週間後にインゲンをまく

- 間引き:発芽後にツルありインゲンは2本立ちにする

- 肥料管理:追肥不要(与えすぎるとツルばかり伸びて莢がつかない)

- 害虫対策:トウモロコシの雄穂は8~10本中に1本だけ残し他は摘み取る

- 害虫対策:時期をずらす(秋に収穫ように育てると害虫発生のピークを避けられる)

- 害虫・鳥対策:受粉後、トウモロコシの雌穂に網をかける

- 収穫:トウモロコシは絹糸が茶色くなったら朝収穫す

- 収穫:インゲンは若どりして、株への負担を減らすリスト

終わりに

トウモロコシとツルありインゲンを一緒に育てることで、生育促進・害虫忌避・空間の有効活用といった相乗効果が得られます。

初心者の方でも実践しやすく、家庭菜園のスペースを最大限活かせる組み合わせです。ただし、害虫対策や肥料管理など、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。適切な栽培方法を取り入れながら、健康でおいしい野菜を育てましょう!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

少しでも参考になってもらえると嬉しいです。

参考文献

有機・無農薬のおいしい野菜づくり

筆者が有機栽培をする きっかけになった本です。各野菜の栽培方法から始まり、有機栽培の基礎として土づくりの方法・たい肥やぼかし肥料の作り方・コンパニオンプランツなども掲載。思わず何度も読み返してしまう一冊です。

コンパニオンプランツの野菜づくり

沢山の植え合わせが記載されている「コンパニオンプランツ」の決定版です。木嶋利男先生の解説がわかりやすく、マネしたくなる技術が詰まっています。

基礎的なことはあまり記載されていないので、野菜づくりの応用編という感じです。何回読み返したかわかりません。オススメです。

農薬に頼らない病害虫対策

科目別 & 野菜別で、病害虫対策が記載されています。写真もふんだんに使われていてトラブル時に調べるのに重宝します。手元に置いておきたい一冊です。