はじめに

ブルーベリーの葉が黄色っぽくなったり、葉脈が目立ってきたとき、「あれ?」と不安になる方も多いと思います。

実はそれ、「クロロシス」と呼ばれる状態で、ブルーベリーがうまく栄養を吸収できていないサインなんです。

このまま放っておくと、株が弱ってしまい、最悪の場合は枯れてしまうことも…。

でもご安心ください!ブルーベリーの土壌環境を見直すことで、元気を取り戻すことができます。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、ブルーベリーが元気に育つための「土づくり」と「注意すべきポイント」をやさしく解説しています。

- ブルーベリーの葉が黄色くなって心配している方

- 土壌pHの下げ方が分からない方

- 土壌pHの上がる原因を知りたい方

- ブルーベリーを元気に育てたいと思っているすべての方

症状

ブルーベリーを育てていると葉の色が黄色や白くなり、緑色が抜けていく。

そして葉脈が浮き出てくる症状が出ることがあります。

これは、クロロシスという現象で、葉緑素が作られない状態となり光合成ができなくなっています。

この状態が続くと、株が弱りしまいには枯れてしまいます。

植え付け方法によっても影響があり、鉢植えよりも地植えの方がクロロシスの症状が重く、枯れやすいという研究結果もあります。

原因

クロロシスの発症原因は、マグネシウムや鉄などの栄養が不足することで起こることが多いです。

ブルーベリーは、他の植物が好む中性や弱アルカリ性の土壌は好まず、弱酸性の土壌で健全に育つことができます。

この特性により、中性、弱アルカリ性土壌では、マグネシウムや鉄などの栄養素を体内に取り込むことができなくなるのです。

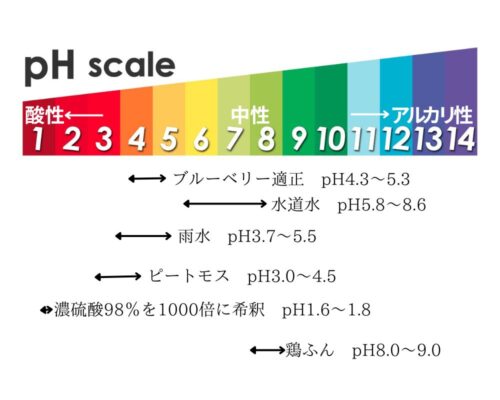

土壌酸度はpHで表しますが、ブルーベリーの系統による適正pHは以下となります。

ハイブッシュブルーベリーとラビットアイブルーベリーの種間雑種の高pH土壌適応性より

- ラビットアイ系・・・pH4.3~5.3

- ハイブッシュ系・・・pH4.3~4.8

では、なぜPHが中性、アルカリ性に傾くのでしょうか?

次の図は土壌酸度のpH値を示しています。

ブルーベリーの適正土壌pHをラビットアイ系、ハイブッシュ系を合わせてpH4.3~5.3とします。

水道水と雨水を比較してください。

雨水はブルーベリー土壌の適正値に近いですが、水道水は、中性であることがわかります。

雨水は“東1都6県 の梅雨期の湿性大気汚染調査における雨水のpHの 平均値(1976~1979)”より

日々の水やりも土壌pHの値に影響することがわかります。

それでは、一度アルカリ性土壌になってしまった場合、雨水だけすぐに弱酸性の適正土壌にもどるでしょうか?

実は適正な弱酸性土壌には、なかなか戻りません。

それは、雨が酸性になるメカニズムに関係します。

雨は空気中の湿気が集まり雨となって地上に降りますが、この時、空気中の二酸化炭素を取り込み弱酸性になります。

その後、空気中の二酸化炭素が少なくなることで、降り始めよりも徐々にpHが上がり、中性に近い状態で降り続ける時間が長くなります。

そのため、一度アルカリ性土壌になってしまった場合、雨水だけではブルーベリーの適正土壌になかなか戻らないのです。

次に、注意が必要な肥料について説明します。

それは、鶏ふんです。

鶏ふんは、ニワトリの糞ですが、ニワトリに元気な卵を産んでもらうため、エサにカルシウムを混ぜて与えています。

鶏ふんにはカルシウムが多く含まれており、土壌をアルカリ性に傾けやすいため、施すのはNGとなるのです。

他の糞シリーズも鶏ふんほどではありませんが、アルカリ性なので与えないようにして、油かすや米ぬかボカシ肥料を施すようにしましょう。

カルシウム入りの肥料はアルカリ性になるため避けましょう。

土壌改善

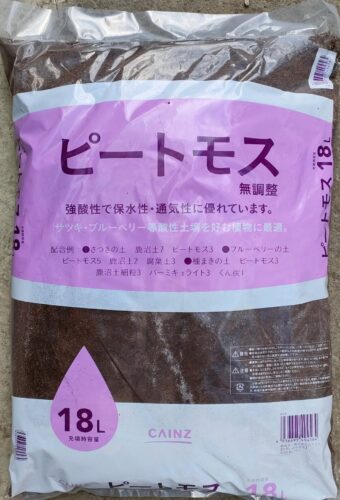

土壌の状態を改善するためにはピートモスと硫黄が有効です。

ピートモス

ピートモスはミズゴケやスゲなどの植物が堆積して作られた泥炭(ピート)を乾燥させて細かく砕いた物です。

ブルーベリーの適正土壌にするため土に混ぜ込むことで改善が見込めます。

- 土の保水性向上

- 通気性改善

- 土の中の有機物が増える

- 購入が容易(ホームセンターで買える)

- 保水力が高くなりすぎて根腐れの原因になる場合がある

- 土壌のpHを下げるには大量に投入する必要がある

市販されているピートモスにはpHが中性に調整されたものもあるため、ブルーベリーには“無調整(酸性)”のピートモスを選びましょう。

硫黄

次は、温泉でおなじみの硫黄です。

硫黄は水に溶かしても中性ですが、表土にまくと土壌が少しずつ酸性に変わっていきます。

それは、土壌中の微生物が硫黄を材料にして硫酸を作ってくれるためです。

先ほどの図で、濃硫酸を1000倍で希釈した液のpHが1.6~1.8なのからも、硫酸の影響は大きいことがわかります。

- お手軽にできる

- 微生物が徐々に酸化させるため持続性がある

- 手に入りにくい

- 即効性がない(1~3ヵ月かかる)

- 効果は環境に依存する

500g、1kgが選べます

小規模の方はこちら3kg

大規模の方はこちら20kg

硫黄の施し方

地植えの場合は、お椀一杯分(200g程度)を用意します。

ブルーベリーの枝のかかる範囲より20cmくらい外側に、少しずつ硫黄を置いていきます。

土に置いた硫黄を表層1cm位でよいので土に混ぜます。

硫黄末は風に舞いやすいです。目や口に入らないよう十分注意してください。

次に、土の微生物が活動しやすい環境を整えます。

条件は以下の3点です。

- 空気(酸素)がある状態

- 適度な湿気がある

- 適度な温度(12月~3月などの寒冷期は、地域によって微生物の活動が鈍くなることがあります)

この条件を作るため、もみ殻や木の葉、抜き取った雑草でも良いので、土の表面を覆ます。

土の表面が乾かない量を敷くようにしましょう。

鉢植えの場合も同様の方法で良いのですが、与える量は鉢の大きさに合わせて減らしてください。

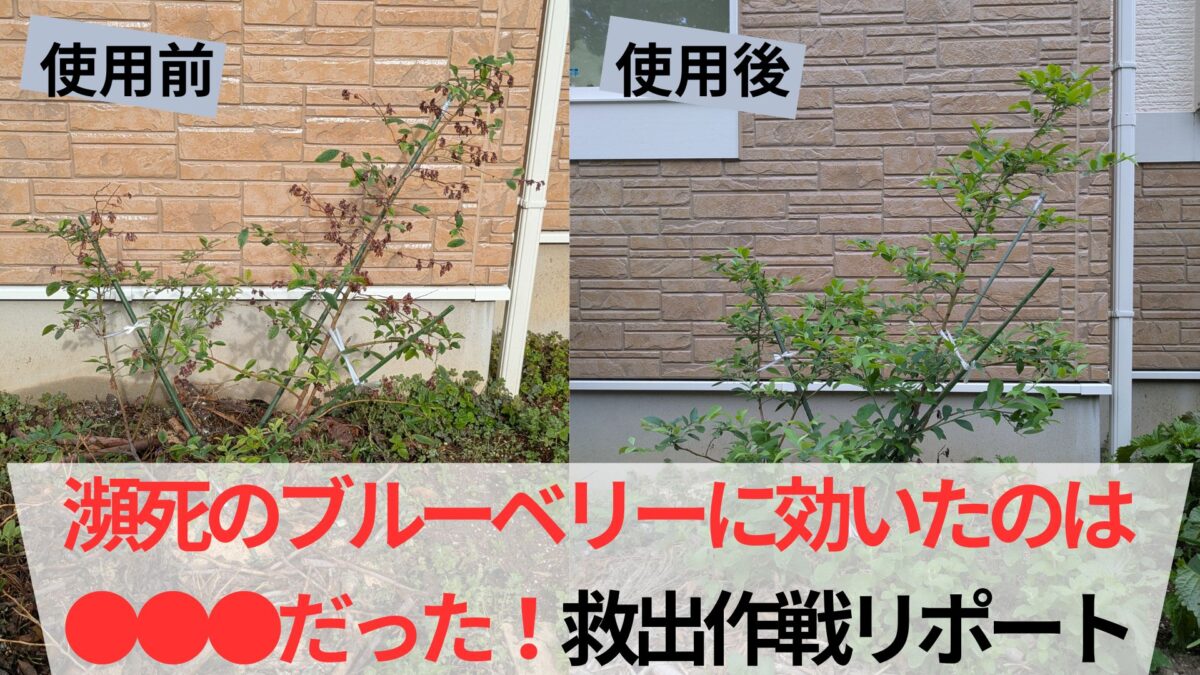

合わせて読んでほしい。ブルーベリーが回復するまでのリポート。

最後に

ブルーベリーの葉が黄色や白くなるクロロシスは、土壌のpHバランスやマグネシウム不足が原因で起こります。

ブルーベリーは弱酸性の土壌を好むため、中性やアルカリ性の環境では本来の力を発揮できません。

日々の水やりや肥料の選び方、そして土壌の改善にはピートモスや硫黄の活用が有効です。

ただし、それぞれにメリットと注意点があるので、無理なくできる範囲から取り入れてみてください。

少しずつ環境を整えていくことで、ブルーベリーはまた元気な姿を見せてくれるはずです。

あなたのブルーベリー栽培がうまくいくよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

参考文献

東京農総研研報 3:57-65,2008 ハイブッシュブルーベリーとラビットアイブルーベリーの

種間雑種の高pH土壌適応性