はじめに

「どうして子どもは親に似るんだろう?」そんな素朴な疑問をやさしく解き明かしてくれるのが、メンデルの法則です。

この記事では、初心者でもわかる言葉で遺伝のしくみを解説していきます。

- 遺伝のしくみを知りたい方

- 子どもにも説明できる知識を持ちたい方

- メンデルの法則をざっくり学びたい方

- 学校の授業の予習・復習をしたい方

メンデルの法則

メンデルの法則とは、メンデルさんが発見した遺伝の基本的な法則で3つの法則から成り立っています。

メンデルの3つの法則

- 分離の法則

- 独立の法則

- 優性の法則

分離の法則

分離の法則とは、遺伝子情報は分かれて子に伝わるという法則です。

交配は父親の精子と、母親の卵子が交わって子を形成します。精子と卵子にはお互いに半分の遺伝子を持っているため、子は親に似るのです。

独立の法則

独立の法則とは、形質は基本的に独立しており、他の形質に対して影響を与えないという法則です。

メンデルさんはインゲンを用いて実験をおこなったことからインゲンを例に説明します。

例えば、莢の色が黄色いインゲンと背の高いインゲンがあった場合、異なる情報のため影響し合うことはありません。

逆に同じ情報の場合。例えば、莢の色が緑と黄色があった場合は、影響しあい、黄緑が現れるようになります。

このように、独立の法則とは、形質は基本的に独立しており、他の形質に対して影響を与えないのです。

優性の法則

優性の法則とは、形質の表れやすさには優先度があるという法則です。

メンデルは、莢の色が緑と黄色の親をもつインゲンを交配させたところ、緑の莢のインゲンしか生まれないことを発見しました。

これにより、同じ形質を持っている場合は優先度があることがわかり、優先される方を「優性」、そうでないほうを「劣性」と呼びます。

アルファベットであらわすと、優性は大文字、劣性は小文字になります。

遺伝子は父親と母親からペアで受け継ぐので、AAやaaと2文字で表示します。

同じアルファベットの場合、AAやaaは「純系」といいます。

AAは優性な純系。aaは劣性な純系となります。

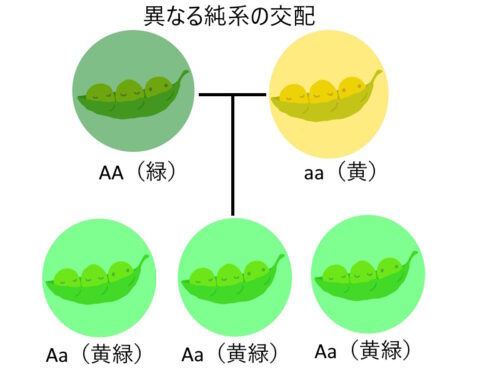

異なる純系の交配

純系を掛け合わせたときこのようになります。

AA+aa→Aa、Aa、Aa・・・以降同様

AAが純系の緑、aaが純系の黄色を交配した場合、両親から半分ずつ受け継ぐため必ずAaとなります。

すると、優性なA。すなわち緑色しか生まれなくなります。

なお、Aaのように異なる遺伝子を持つ個体を「雑種」といいます。

このように、純系通しを交配させると必ず子は雑種になり、さらに、優性な特性しか現れなくなります。

つまり、純系である緑と黄色のエンドウマメを何度交配させても緑色しか生まれないのです。

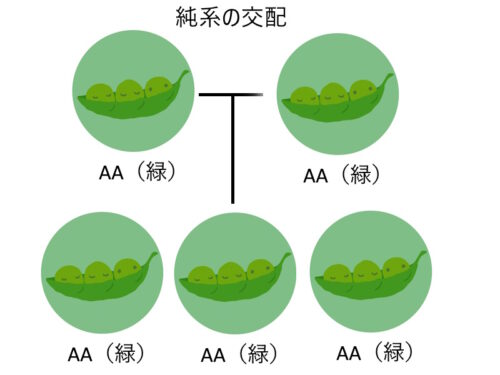

純系同士の交配

同じ純系通しが交配するとどうなるのでしょうか?

このようになります。

AA+AA→AA、AA、AA・・・以降同様

単純に純系同士だと、異なる遺伝子がないので純系しか生まれなくなります。

AAが緑の莢のエンドウマメとすると、異なる純系の交配と同様に、緑色しか生まれなくなります。

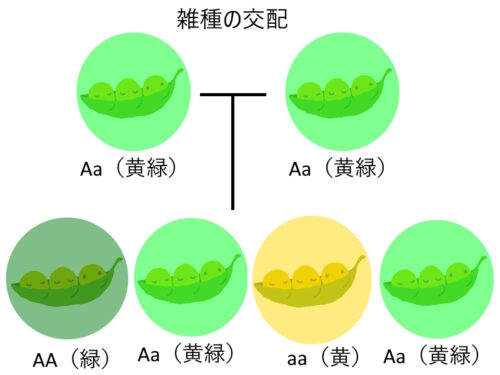

雑種の交配

雑種通しが交配するとこのようになります。

Aa+Aa→AA、Aa、aa、Aa・・・以降同様

雑種同士では、あらゆる組み合わせが誕生します。

莢の色は、Aが優勢となるのでAA、Aaは緑色の莢、aaが黄色の莢となるため、3/4の確率で莢は緑色になります。

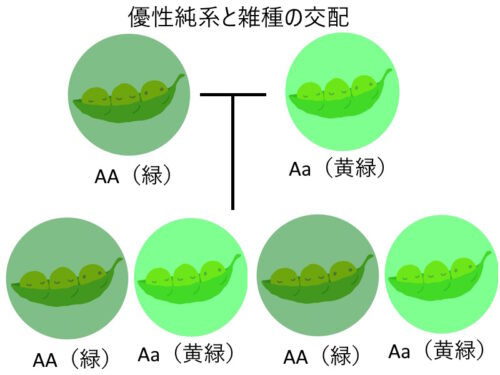

優性純系と雑種の交配

優性純系と雑種が交配すると、このようになります。

AA+Aa→AA、Aa、AA、Aa・・・以降同様

緑色の個体のみしか生まれません。

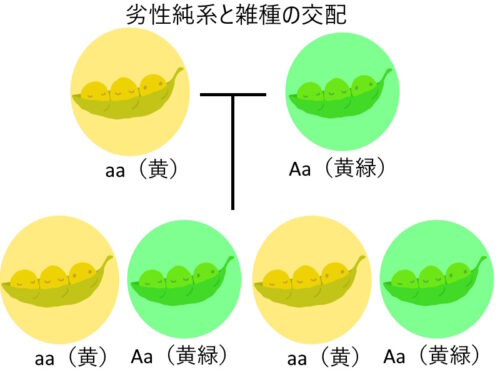

劣性純系と雑種の交配

劣性純系と雑種が交配すると、このようになります。

aa+Aa→aa、Aa、aa、Aa・・・以降同様

黄色の莢と緑の莢が半分ずつとなるため、1/2の確率で緑の莢が生まれる確率になります。

1~2分の隙間時間で稼ぎやすいサイトです

メンデルの法則まとめ

メンデルの法則は、遺伝の基本をやさしく教えてくれる大切な3つのルールです。

「分離・独立・優性」のしくみを知れば、なぜ子どもに特徴が現れるのかが自然とわかってきます。

これをきっかけに、身のまわりの生き物の特徴にも目を向けてみてくださいね。

自分の畑で始めてみませんか?

簡単植付け ソフトシリコンベース育苗ポット レビュー